2025年09月05日 中国・韓国・台湾の「結婚しない理由」 東アジア各国で「メリットなし」と独身を選ぶ人が日本よりも多いワケ

一人の方が、時間もお金も自分の思い通りにできるし、一人が楽って言うのもあると思います。女性が稼げるようになって、自分の生活のために無理して結婚する必要が無くなったというのもあるでしょう。経済が発展して、8時間働けば一日の生活分以上の稼ぎがあるというのもあるでしょう。一人でも食っていける。貯金さえ貯めておけば働けなくなってもその貯金で生活できる。昔は貯金が無く、その日暮らしの労働力として、人数が多い方が良かったので子どもが必要だったのだと思います。方向としては、より豊かな生活の方向へ進んでいるので、逆向きになることは考えにくい。結婚生活が楽しい、子育てが楽しい、それ自体に価値が向かわないことには、結婚も子どもも増えないと思う。

昔は子供を産み育てることが社会保障だったわけだし、結婚して子供を持って一人前という価値観が強かったため、結婚に対する社会からの圧力があった。それが無くなってきたのなら、別のインセンティブを用意しないと少子化は解消しないでしょうね。少なくとも、子供を産めば産むほど生活がしやすくなるような仕組みにならないと。そんなのは誰でも思いつくことでしょうけど、実際には政治家や専門家含め皆悩んでいるふりをしているだけに見えます。誰も本気で解決しようとは思っておらず、心の底ではなるようになるさと考えている気がします。

「今を楽しむ為。」今の結婚しない訳の最も的を得ている答えではないでしょうか。どんなに社会的意義や未来を説いても、人間の行動原理の大きな一つは欲望です。楽しむ事を捨てて、わざわざ苦行を選ぶ人間は殆どいないと思います。結婚問題、少子化問題等は、その人間行動の原則を理解しておこなわないと効果はでないと思います。

この記事の通りなら、結婚のハードルが高く感じるのも納得。今の日本ではミニマム婚姻も珍しくなく、婚姻届を出し周囲への報告のみや、両家家族と親しい友人のみの小披露宴パターンも多くなりました。やはりその国々の文化は大切ですが、時代に合わせた方法も取り入れて行くのも必要なのかも知れませんね。

「老後の世話をさせるために子供を産んで育てて」という流れが「子供がいても老後の世話をするとは限らない」となった段階で「子供はハイリスク」「結婚はハイリスク」「恋愛は時間と金の無駄」となったと思います。異性への関心はアイドルやバーチャルへと移行し、リスクを減らして

欲求を満たすのが安心だと言うこと。それで細々と暮らして貯金をし、入社から毎年100万円の貯金をすれば退職する頃には数千万円の貯金になります。正社員で実家暮らし、両親とは仲良く健康で長生きしてもらえるのが一番いいと思います。子供は国が工場で作るか、純粋な日本人のみ親から国が買い取り育てていくか。女性に産めと言えば炎上するのだから、国ができることも多くないでしょう。

社会学者か何かの受け売りになるけど、子育てのインセンティブが昔は「老後の保障」だったんですよね。子どもがたくさんいれば、誰かが将来サポートしてくれる、という。あとは子どもがたくさんいれば、働き手が増える、という。現代はある程度社会保障が確立しているので、子どもがゼロであっても生涯未婚であっても、それが理由で経済的に困窮するということは無いですからね。むしろ子育てで経済的には逆インセンティブになってしまっているのだから、まずここを変えることから始めないと・・・。

地球環境を考えればもっと人間の数は減った方がいい。少子化はある程度豊かになった国では普遍の減少。ある程度出生率が保たれたフランスやアメリカでも増えているのは主に移民の子。

機械化自動化効率化をすすめて少子化を前提にした社会を作っていった方がいい。

周辺国のことはわかりませんが、日本の場合は、今の時代、情報が多すぎて何が真実かわからないため、若い人たちが戸惑い動けないそうですね。YouTubeをはじめSNSで簡単に稼げるような情報が溢れているので、少しでもキツイと違う世界があると感じて、楽な方向に進んでしまう。逆に、我々の時代では考えられないような多額な資産を持つ生き方をして、羨ましいと思ったりする面もあります。結婚に限らず、すべてにおいて自分の才能と努力次第で上ったり、下がったりする楽しいような難しい時代になったような気がします。

昔の日本は貧しくて、けど子供が多かった。働き手にするとかそれぞれ事情はあったにせよ、当たり前の様に結婚して子供を産んでいた。だから経済力が問題じゃないと思うよ。最近は中学まで医療費が無料だったり昔よりずっと恵まれているんだけど、年々少子化は進む一方。問題はもっと違う所にあるんじゃないかな?

逆に言えば、今まで女性は自身の生活の為に面倒な結婚をせざるを得なかったわけです。女性が経済力をつけた結果、面倒な結婚をしなくても良くなったわけですから、これは女性が幸福なったといえるのではないですかね。この点では、女性の地位向上運動、社会進出運動の成果でしょう。

デメリットとして少子化や人口減少が急速に進んでいますが、これは国民の選択の結果かもしれませんね。

「否定からは何も生まれない」

「否定からは何も生まれない」という言葉は、否定的な態度や言葉で終わるとそこからは発展や成長が起こらず、新しい何かは生まれないという意味を持ちます。否定だけで終わるのではなく、その後にどうすればよいかを考え、相手の意見を受け入れたり、自分の考えを前向きに進めていくことが重要だと説かれています。この考え方は教育や日常生活、ビジネスなどさまざまな場面に当てはまり、否定的な態度は相手に意見を言わせなくなり、信頼関係を壊すこともあるため、否定せず「受け取る」姿勢でコミュニケーションを図ることが推奨されています。また、無意味な否定に固執せず、「できる理由」を探し、挑戦し続けることも重要です。否定的な言動で物事を終わらせるのではなく、受け入れや前向きな思考で発展を促すことの大切さを伝える言葉です。

以前は「非婚・子無し」を頭ごなしに否定

かつての少数派が、五分五分になりつつあります。以前は「非婚・子無し」を頭ごなしに否定。今はその考えを認めた上で、建設的な意見が出てきそう。コメントが前向きで少し安心しました。「否定からは何も生まれない」まさにその通りだと思います。

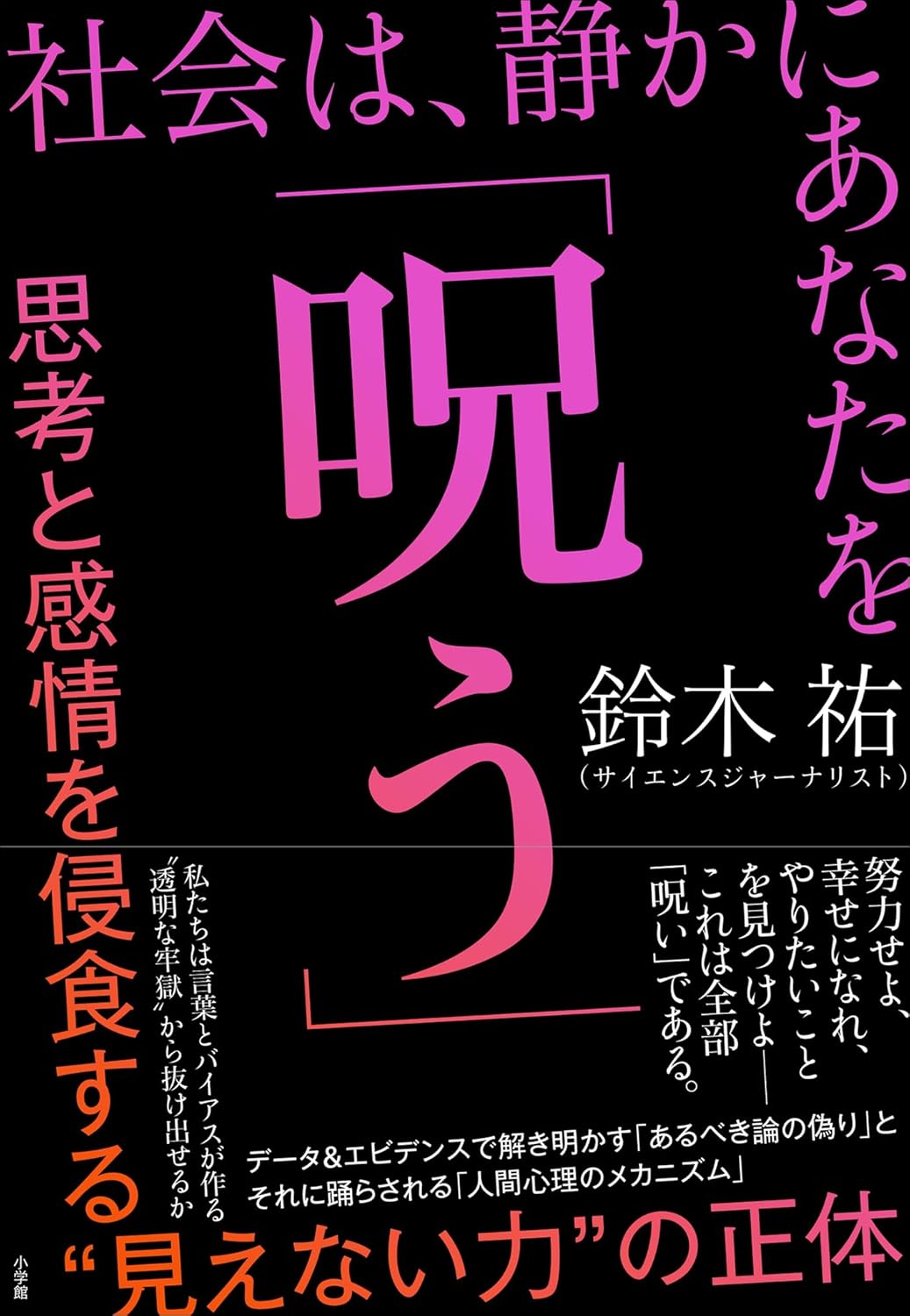

社会は、静かにあなたを「呪う」 思考と感情を侵食する“見えない力”の正体

現代社会に蔓延する「呪い」と呼ばれる見えない力について科学的エビデンスをもとに検証し、私たちが無自覚に囚われている思い込みや社会的圧力から自由になるための実践的な方法を提案しています。

本書では、「日本は終わっている」「人生は幸せになるためにある」「努力すれば報われる」など、一見真理のように思われるが実は根拠に乏しい社会通念や言葉が、「呪い」として私たちの思考や行動を縛り、心理的重圧を与えている現状を問題提起します。著者はこうした「呪い」がSNSやメディアを通じて無意識裡に広がり続けており、現代人の精神や判断を侵食していると指摘しています。

また、経済、幸福、働き方、遺伝と才能など多岐にわたるテーマを科学的かつデータに基づいて分析し、正しくない「あるべき論」や認識の誤りから脱することの重要性を説いています。社会や他者の影響を受けやすい心理的メカニズムも解説し、精神論に偏らず現実的に「呪い」から解放され、自分本来の思考や感情を取り戻すアプローチが示されています。

鈴木祐氏は慶應義塾大学SFC卒のサイエンスジャーナリストで、科学的知見をわかりやすく一般に伝えることを得意としており、本書もその手法で現代人の思い込みとその影響に光を当てています。

コメント