「能力が低い人ほど自信家」は本当か? 数学者が検証したダニング=クルーガー効果の落とし穴

「能力が低い人ほど自信家(=自分を過大評価しやすい)」という通説、いわゆるダニング=クルーガー効果については、近年その妥当性に疑問が投げかけられています。

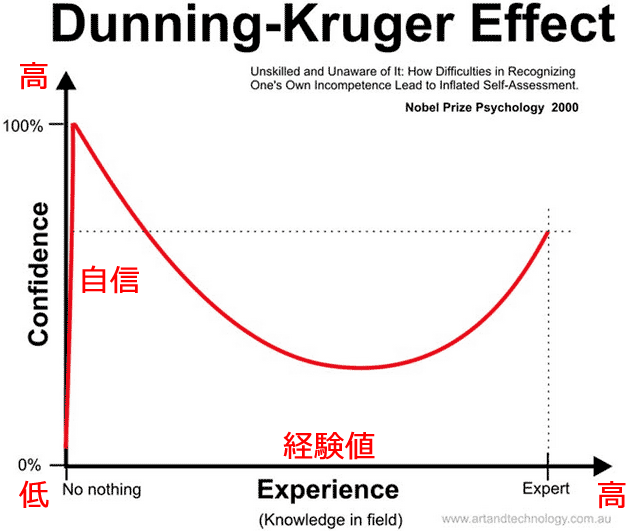

- ダニング=クルーガー効果はもともと、「能力の低い人は自分の能力不足に気づかず、自己評価が高くなりやすい」とされてきました。

- しかし、アメリカの数学者らによる最新のデータ解析やシミュレーションでは、「能力が低い人ほど自信過剰」という現象自体が、実験設計や統計的な構造による“見かけ上の現象”に過ぎない可能性が指摘されています。

数学的な再検証のポイント

- 架空データを用いたシミュレーションでは、能力(テストスコア)と自己評価をランダムに割り当てても、ダニング=クルーガー効果と同じような結果が再現できてしまうことが示されました。これは、心理現象ではなく統計的な構造の産物であることを意味します。

- 実際の追加実験でも、能力が低い人の大多数は自分の実力を比較的正確に把握しており、極端な過大評価者は少数派であることが確認されています。

- 「能力が低い人ほどズレが大きくなる」のは、点数の絶対値による自然な結果(例えば、1点しか取れなかった人が5点だと思ってもズレは大きくなる)であり、心理的な特徴とは限らないという指摘もあります。

統計的なバイアスの影響

- 多くの人に共通するのは「自分は平均以上」と思いがちな平均以上効果(優越の錯覚)であり、これは能力の高低を問わずみられる普遍的な認知バイアスです。

- 「ダニング=クルーガー効果」は、「能力が低い人ほど自信過剰」というより、「誰もが自分を平均以上だと思いがち」な現象として再解釈する必要があるとされています。

結論

- 「能力が低い人ほど自信家」という通説は、統計的な錯覚や認知バイアスによって強調されてきた側面が大きく、必ずしも心理学的真理とは言えないというのが、現在の有力な見解です。

- したがって、ダニング=クルーガー効果を「能力が低い人は必ず自信過剰」と断定的に語るのは、最新の科学的知見からは慎重になるべきだと言えます。

バカと無知

人間、この不都合な生きもの

言ってはいけない

- バカは自分を過大評価している

- バカは群れから追い出されないために自分を大きく見せる

- 優秀な人は目立ちすぎると叩かれるから自分を小さく見せる

- 私たちの脳は優れた人をみると損失を感じて、

- 劣った人をみると報酬を感じるようにできている

- バカの問題は、自分がバカであることに全く気づいていないこと

- 正論を言ってもバカには話が通じない。

「人間の認知の限界」や「合理的でない行動」、「知識と無知の境界」について多角的に論じた新書です。本書は、私たちがどのようにして「バカ」や「無知」になってしまうのか、そしてそれが社会や個人にどのような影響を与えるのかを、心理学・認知科学・進化論・経済学などの観点から解き明かします。

主なテーマ

- 人間の認知バイアス

なぜ人は間違った判断をしてしまうのか。進化の過程で獲得した「錯覚」や「思い込み」が、現代社会でどのように作用しているかを解説。 - 知識と無知のパラドックス

知れば知るほど自分の無知に気づく「ダニング=クルーガー効果」や、「無知の知」について考察。 - バカとは何か?

単なる知識不足ではなく、「自分が知らないことを知らない」状態や、社会的な文脈での「バカ」の定義を掘り下げる。 - 現代社会の課題

SNSやネット社会で「バカ」と「無知」がどのように拡散し、社会問題化しているかを具体例を交えて説明。

こんな方におすすめ

- 人間心理や認知科学に興味がある方

- 自分や他人の「バカさ」や「無知」について考えたい方

- 社会の問題やニュースを深く読み解きたい方

読者の感想・評価

- 「自分がいかに無知であるかを痛感した」

- 「日常の『なぜ?』が科学的に解説されていて面白い」

- 「SNS時代にこそ読むべき一冊」

まとめ

- 『バカと無知』は、私たちが避けては通れない「人間の弱さ」や「限界」を知的に、かつユーモラスに解説した一冊です。自分自身を見つめ直すきっかけになるだけでなく、現代社会をより深く理解したい方におすすめです。

未熟な人々は、自身の能力や技能を実際より高く評価する傾向

ダニング・クルーガー効果(Dunning-Kruger Effect)

未熟な人々は、自身の能力や技能を実際より高く評価する傾向にある。

能力の低い人々は、知識と経験に乏しいため、自分の能力不足を認識することも、他者が持つ能力を認識することも難しい。

能力の高い人々は、自身の能力や技能を低く見積もる

これは悪循環を生む。能力の低い人々は、能力が低いために自身の能力不足を認識することができないが、能力不足を克服するためには自身のスキルの現状を見極めることが必要であり、それこそが彼らに欠けている能力だからだ。

逆に、能力の高い人々は、自身の能力や技能を低く見積もると同時に、他者スキルを過大評価する傾向がある。

ダニング・クルーガー効果を打ち破るためには、経験の浅い人々に、 能力の有無を見分ける方法を教えると良い。定期的に周囲からの意見や批評を伝え、 自己評価力の向上を促そう。

能力の低い人は自信が高く、現実が見えてくるにつれ、その自信は失われる

傾向として、もっとも能力が低い人々はもっとも自信が高く、現実が見えてくるにつれ、その自信はジェット・コースターのような曲線を辿って行く。

殆どの事は「習熟曲線」で説明できる?

初心者のうちは技術習得の伸びが早い。

上級者になると差は微々たるもの。

頂点では最終的に根性が決め手になる

決勝戦では、技術よりも根性が勝負を決める。

「自分の方が死に物狂いで練習をしてきた」という自信が勝ち負けを左右する。

関連ニュース

- 2019年01月23日 良質な物語は折れ線グラフに起こすことができる

コメント