鈴木とかって、どこから沸いてきたんだ?

[話題] 日本人の名字は、千年遡ると大半が天皇家か藤原氏にいきあたる

- 三重だかどっかの発祥で、稲穂を積んだ山をススキとか言ってたのが始まりだって聞いた。穂積ってのも同じルーツだって話

[名字] 鈴木

[読み] すずき,すすき,すすぎ,すずぎ

[全国順位] 2位

[全国人数] およそ1,799,000人

[解説]

- 古代の氏族であり、物部の伴造(とものみやつこ)として軍事、刑罰を担当した物部氏族穂積氏の子孫、現和歌山県と三重県南部である紀伊国熊野の豪族で熊野神社勧請で広まる。

- 語源は、田の中の穂積みに立てた一本の棒、稲魂招来用で、鈴木氏はその化身とされる。

名字検索No.1/名字由来net|日本人の名字99%以上を掲載!!

鈴木という名字の成り立ち

「鈴木」という名字は、主に和歌山県の紀伊国(現在の和歌山県)に由来します。この名字の起源は、紀伊国新宮市で神主を務めていた穂積氏の一族が、地元の方言で稲穂を積み上げることを「すすき」と呼んだことにちなみ、そこから「鈴木」という名字が創作されたとされています。鈴という文字は、神が宿る木に鈴をつけたものの象徴として選ばれました。

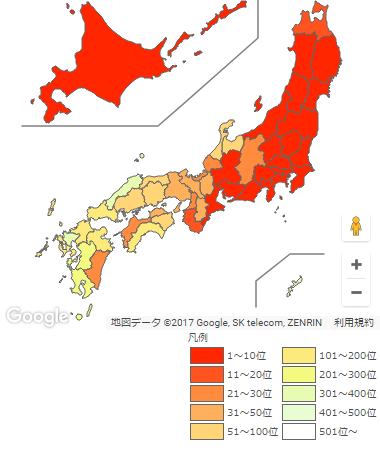

その後、鈴木氏は和歌山県海南市の藤白神社の神主となり、平安時代後期の源平合戦の時代に源義経の家臣である鈴木三郎重家が現れました。重家の子孫は東北から関東・東海地方に広がり、現在も鈴木姓は東日本に多いという特徴があります。

また、「鈴木」という苗字は「穂積」姓の分家によるもので、もともと「すずき」と濁らずに発音されていたことが、和歌山や三重県の旧家では今でも見られます。

広まった理由としては、熊野神社の信仰と関連し、水軍を持って全国へ伝道が行われたこと、また源義経の家臣など武士の流れで各地に移住したことが挙げられます。

このように「鈴木」は紀伊の地の神職から生まれた名字であり、熊野信仰の広がりと戦国期の武家の動きにより東日本を中心に分布が増えたとされています。

まとめると、

- 「鈴木」の起源は和歌山県紀伊国の穂積氏一族。

- 地元の方言で「稲を積む」を「すすき」と呼び、それが「鈴木」に転じた。

- 熊野神社の神職としてのルーツと、源義経家臣の鈴木三郎重家の子孫が東日本に拡散。

- 東北・関東・東海地方に鈴木姓が多いのはこの歴史的経緯による。

この背景が、鈴木姓成立の主要な由来とされています。

穂積という名字の成り立ち

「穂積」という名字は、古代日本の氏族名に由来します。元々「穂積臣(ほづみのおみ)」という氏姓を称し、奈良県大和国山辺郡穂積邑(現在の奈良県天理市付近)を本拠地とした古代豪族です。天武天皇13年(684年)に「八色の姓」が制定された際に、「穂積朝臣(ほづみあそん)」へ改姓しました。この氏族は神武天皇よりも前に大和入りした饒速日命(にぎはやひのみこと)を祖先に持つ神別氏族であり、『古事記』や『日本書紀』にもその遠祖が登場します。たとえば、建忍山垂根(たけおしやまたれね)などがその代表的な祖先と伝えられています。

また、「穂積」という地名自体は奈良県天理市前栽町や磯城郡田原本町保津、大阪の茨木市・兵庫県加東市などに古くから記録されており、名字はこれらの地名に由来するものと考えられています。名字の由来としては、「稲の穂を積む」(収穫物を積み重ねる)という意味も含まれているとされ、農業に関わる行為から名付けられた可能性があります.

まとめると、「穂積」という名字は古代の神話伝承に根ざした氏族名であり、大和国の穂積郷を本拠とする豪族が起源で、農耕文化に由来する地名から発展した名字です。歴史的にも神話の偉人の子孫とされ、奈良時代には既に確立した氏姓として存在していました。

子どもが自発的に学びたくなる環境を親が戦略的に整え、そのうえで子どもに一定の自由を与えて放任することで、子どもの自主性や意思決定力を育てる教育メソッドを解説しています。

この「戦略的ほったらかし教育」は、単なる放任ではなく、親が家庭環境を工夫して子どもが自然に学びに向かう仕掛けを作ることが大切だとし、子どもに選択肢を持たせ、自分で考え行動する力を伸ばすことを目指します。岩田氏自身の3人の子どもたちは、この教育法のもとで中学生起業、海外留学、大学合格など自分の道を自分で切り開いてきました。

また、親が「司令官」的に管理したり、「メイド」的に過保護に世話を焼いたりすると、子どもの学ぶ意欲がそがれることが多いため、このメソッドは親が一歩引いて子どもを見守るスタンスを推奨しています。具体的な実践例や考え方の詳細は岩田氏の書籍および関連記事で紹介されています。

この本は発売から短期間で3万部以上売れ話題となっており、現代の教育に悩む多くの親に支持されています。

コメント