2024年01月02日 日本の経済成長率はG7トップ、この指標なら

ウォール・ストリート・ジャーナルの記事によると、日本の経済成長率は従来の「1人当たりGDP」指標ではG7の下位に甘んじているものの、「生産年齢人口1人当たりGDP」という指標ではG7トップとなっています。この指標は総人口の代わりに生産年齢人口(働く世代)で割ったGDPで、人口の高齢化や減少を考慮したものであり、労働者1人あたりの経済活動の実態をより正確に示します。

具体的には、1998年から2019年までの期間で日本の生産年齢人口1人当たりGDPの成長率は1.44%で、米国の1.56%にほぼ匹敵し、2008年から2019年の間ではG7で最も高い成長率を示しました。日本は少子高齢化の先進例ですが、それでもこの指標では非常に健全な経済成長を遂げていると評価されています。

一方、名目GDPや従来の実質GDP成長率では日本はG7の中で低迷しており、他国に比べて経済成長が鈍い状況です。この違いは高齢者の割合が増え、労働人口の減少が進んでいる現実を反映しています。

まとめると、日本の経済成長率は生産年齢人口1人当たりGDPを指標とすればG7トップとなるが、総人口ベースの指標では他国に後れをとっているというのが現状です。

2025年09月29日 少子高齢化で日本は本当に崩壊するのか「若者1人で高齢者1人を支える」「社会保障費は1.6倍になる」に隠れた“数字のウソ”

この記事は、少子高齢化によって日本が「崩壊する」という悲観論に、科学ジャーナリストの鈴木祐氏が異議を唱えた内容です。結論としては「数字の読み方が誤解を生んでおり、実態はそれほど悲観的ではない」という立場を示しています。

「1人が1人の高齢者を支える」説の誤解

- 高齢者=支えられる人、若者=支える人、という単純な割り算で語られるが、実態は異なる。

- 65歳以上でも25%は就労しており、逆に20〜64歳でも約30%は非就業者。

- 「働く人」が「働かない人」を支える比率でみると、1975年は0.88、2020年は1.13で、負担はむしろ軽くなっている。

- 将来も女性や高齢者の労働参加が進めば、2070年でもほぼ同じ比率(1.13)にとどまる見込み。

社会保障費「1.6倍増」の数字のカラクリ

- 2040年に社会保障費が190兆円へ膨らむとの予測は「名目金額ベース」の話。

- 物価上昇や経済規模の拡大で支出総額が膨らむのは自然な流れ。

- 真の負担は「GDP比」で測るのが適切。

- GDP比で見ると、2018年の社会保障費は20.8%、2040年には23.5〜23.7%と1.14倍程度の増加にすぎない。

悲観論が生む弊害

- 「年金はもらえない」「社会保障は崩壊する」といった過度な悲観論は、事実を反映していない。

- 無根拠な絶望感が広がると、消費や投資の抑制につながり、日本経済をむしろ弱らせる危険がある。

要点まとめ

- 高齢化による現役世代の負担は「ほぼ変わっていない」し、将来も極端には増えない。

- 社会保障費の増加は経済成長に伴う自然な数字であり、「崩壊」する根拠にはならない。

- 日本の社会保障に課題はあるが、メディアの言うような“破綻シナリオ”は数字の誤読に基づく誇張である。

この解説を読んで、悲観論に左右されずに冷静な数字の理解を持つことが重要だとされています。

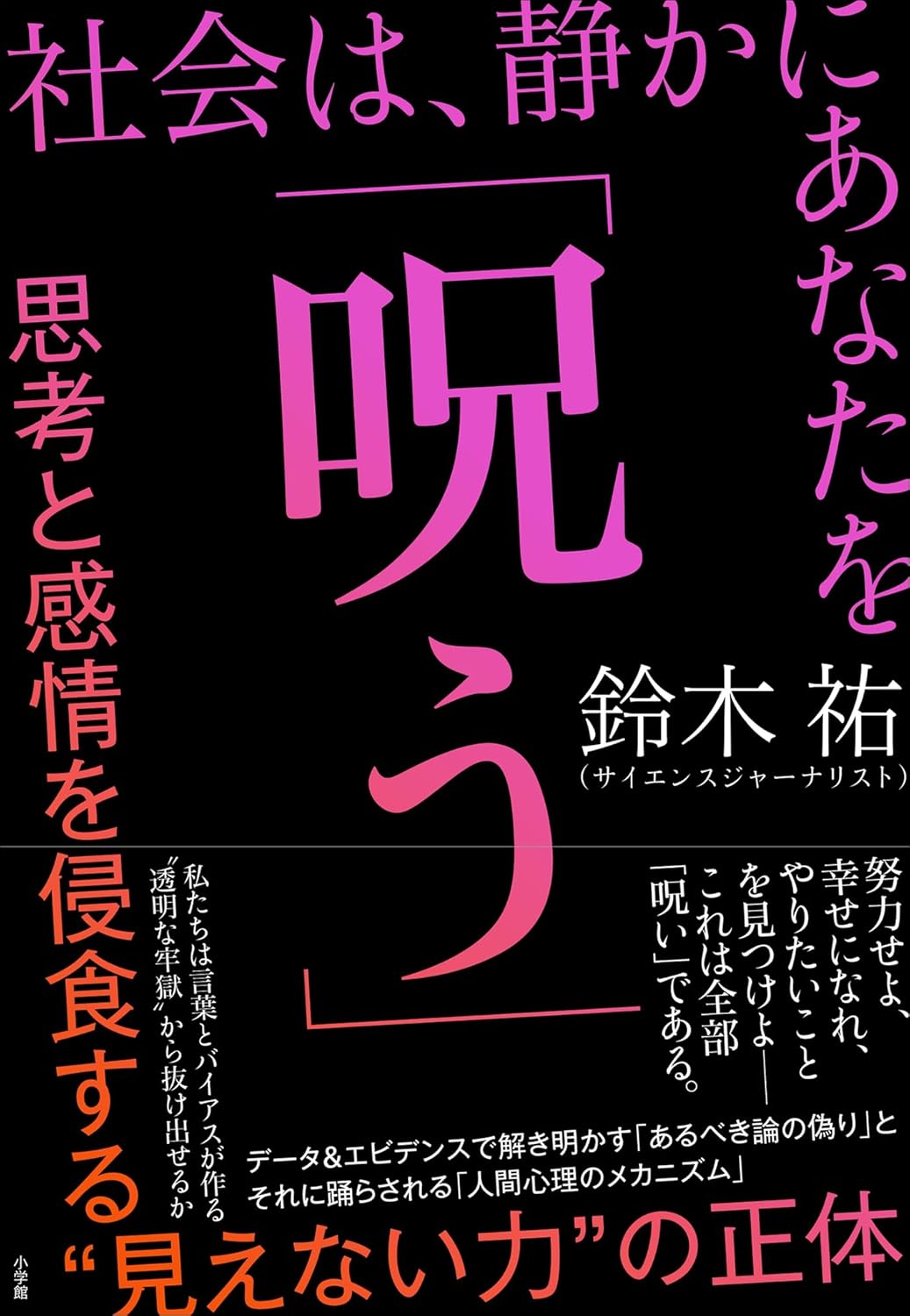

社会は、静かにあなたを「呪う」 思考と感情を侵食する“見えない力”の正体

現代社会に蔓延する「呪い」と呼ばれる見えない力について科学的エビデンスをもとに検証し、私たちが無自覚に囚われている思い込みや社会的圧力から自由になるための実践的な方法を提案しています。

本書では、「日本は終わっている」「人生は幸せになるためにある」「努力すれば報われる」など、一見真理のように思われるが実は根拠に乏しい社会通念や言葉が、「呪い」として私たちの思考や行動を縛り、心理的重圧を与えている現状を問題提起します。著者はこうした「呪い」がSNSやメディアを通じて無意識裡に広がり続けており、現代人の精神や判断を侵食していると指摘しています。

また、経済、幸福、働き方、遺伝と才能など多岐にわたるテーマを科学的かつデータに基づいて分析し、正しくない「あるべき論」や認識の誤りから脱することの重要性を説いています。社会や他者の影響を受けやすい心理的メカニズムも解説し、精神論に偏らず現実的に「呪い」から解放され、自分本来の思考や感情を取り戻すアプローチが示されています。

鈴木祐氏は慶應義塾大学SFC卒のサイエンスジャーナリストで、科学的知見をわかりやすく一般に伝えることを得意としており、本書もその手法で現代人の思い込みとその影響に光を当てています。

コメント